南宋志载的东非“中理古国”文明 为中非海上交通要道的“经停地”

南宋志载的东非“中理古国”文明

为中非海上交通要道的“经停地”,是解码南宋时期中非海上贸易交往的“微观样本”

南宋时期,在泉州的中外商贾云集,“金山珠海,磊砢乎万宝之藏,辇賮航琛,奔走乎百蛮之广;楼船举颿而过肆,贾胡交舶以候风”(宋代楼钥撰《玫瑰集》)。泉州市舶司提举赵汝适“暇日阅诸蕃图,询诸贾胡,俾列其国名,道其风土”,并于宝庆元年(1225)著成《诸蕃志》。志载的中理古国大致位于非洲东北部,毗邻弼琶罗国(古国名,地处亚丁湾南岸),虽名不经见于同时期典籍,却是中非海上交通要道的“经停地”。《诸蕃志》对其风俗、物产、地理较为完整的描述,还原了中理古国的真实面貌,成为解码南宋时期中非海上贸易交往的“微观样本”。

《涨海声中万国商》图作 (图片来源:《泉州市志》)

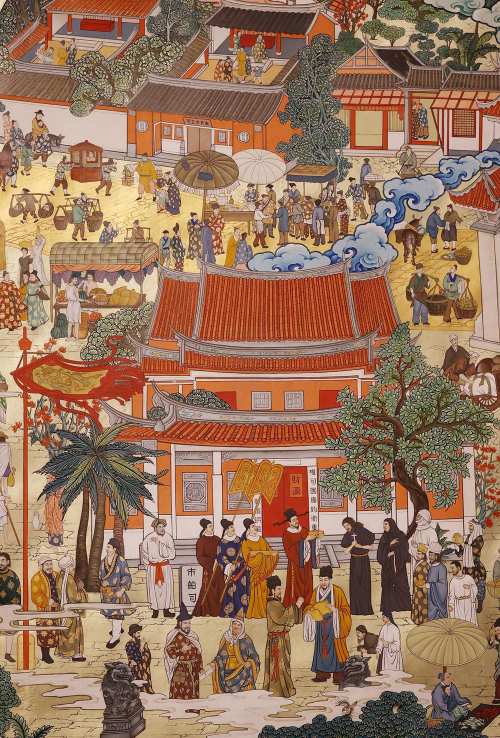

唐卡画师精雕细琢画出宋元泉州市舶司热闹盛景, 再现“涨海声中万国商”。(泉州晚报资料图)

社会阶层分明

饮食顺应自然

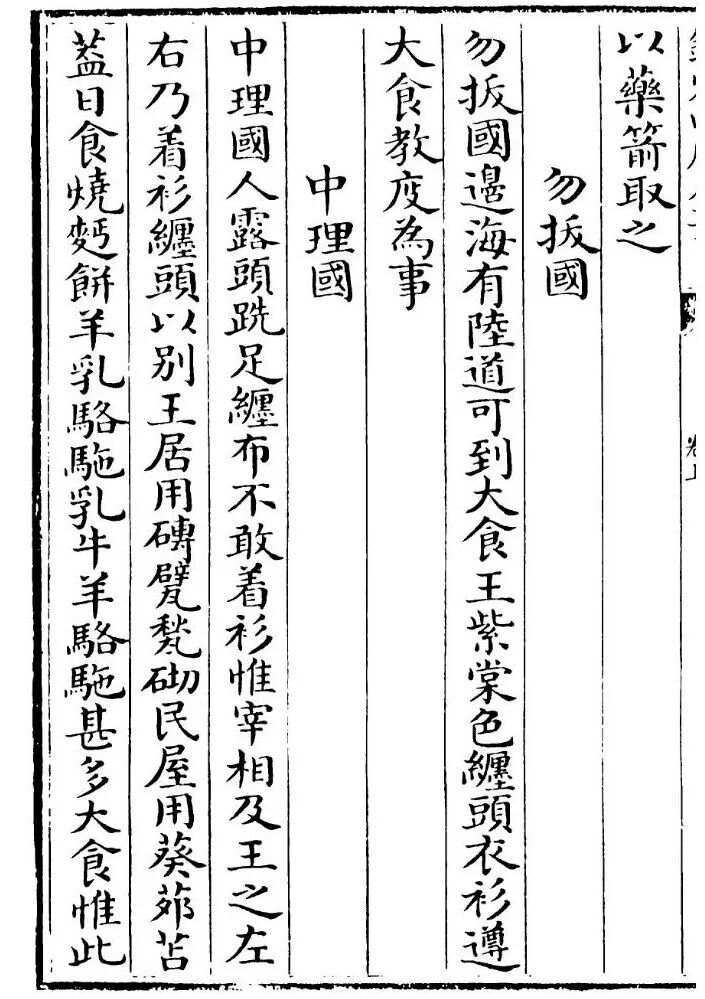

《诸蕃志》关于中理国的文字记载(刘志家 供图)

《诸蕃志》对中理国的记载,首先呈现出来的是清晰的社会阶级差异。从生活细节看,服饰是身份与地位的直接标识,其社会分层特征鲜明:平民“露头跌足,缠布不敢着衫”,而王室近臣“着衫缠头以别”;居住条件同样分化,国王居所“用砖甓整砌”,尽显规制,平民房屋却“用葵茆苫盖”,以简易草木为建材,这种“王与民”的生活差异,折射出中理国的阶级体系。

中理国饮食文化深植于当地的自然禀赋。干旱半干旱的气候条件也决定了其饮食结构是以耐旱牲畜制品为主,“牛、羊、骆驹甚多”,人们“日食烧面饼、羊乳、骆驹乳”。文献特别提及“每岁有飞禽泊郊外,不计其数,日出则绝不见其影”,这种季节性候鸟聚集的现象,既反映了中理国良好的生态特征,也说明当地居民已掌握自然规律,通过“张罗取食”将候鸟纳入生计资源,展现出当地人们与自然共生的生存智慧。

泉州市舶司遗址(泉州晚报资料图)

输出乳香龙涎香

在南宋“价比黄金”

作为古代中非海上交通要道的“经停地”,中理国的物产与资源利用方式,深刻嵌入了南宋时期的中非贸易网络。

文献明确记载中理国“出乳香”。乳香系橄榄科植物乳香树及同属植物树皮渗出的树脂,分为索马里乳香和埃塞俄比亚乳香。乳香在南宋时期是兼具香料、药材功能的高价值商品,广泛用于祭祀、医药与日常生活。德国汉学家夏德(Friedrich Hirth,1845年—1927年)、美国汉学家柔克义(William W. Rockhill,1854年—1914年)等学者指出,《诸蕃志》中记载的乳香产地并非仅中理国一处,但其作为东非海上丝绸之路节点,乳香通过“番舶转贩”进入中国市场,成为中非物质交换的重要商品。

三国吴万震撰写的《南州异物志》“众香烧之皆使益芳”。龙即抹香鲸,龙之涎,实为抹香鲸的肠内分泌物,宋代称之为“龙涎香”。中理国“水出琦理、龙涎”,且龙涎香“忽见成块,或三五斤,或十斤,飘泊岸下,土人竞分之”。龙涎香又名“龙腹香”,欧洲人称之为“灰琥珀”,三国时期,输入中国,用螺壳盛,故有“甲香”之称。南宋代张世南的《游宦纪闻》称龙涎香为“诸香中龙涎最贵重”的香料。中理国作为东非龙涎香产地之一,其资源通过海上丝绸之路输送至中国,有的被南宋宫廷用于“灌蜡烛”,打造“燄明而香滃”的奢华场景。在当时的临安夜市龙涎香“价比黄金”,在广州市场“每两不下百千”,是“蕃中禁榷之物”,足见龙涎香在贸易物品中的稀缺性与高价值。

1991年2月14日,联合国教科文组织“海上丝绸之路”考察团到泉州进行综合考察活动。图为“和平方舟”号考察船抵达泉州后渚港盛况。 (泉州晚报资料图)

《诸蕃志》记载,中理国“每岁常有大鱼死,飘近岸,身长十余丈”,经考证“大鱼”实为鲸鱼。中理国人虽不食鲸肉,却将其资源最大化:“取脑髓及眼睛为油,多者至三百余橙,和灰修舶船,或用点灯”,贫困者更“取其肋骨作屋桁,脊骨作门扇,截其骨节为臼”。这种“无废其用”的利用方式,是当地居民的生存智慧。值得关注的是,中理国把鲸鱼油脂用作船舶修缮的重要材料——而船舶是海上贸易的核心工具,间接反映出中理国与海上贸易的深度绑定。当然,现在对鲸鱼捕捞,哪怕是对鲸鱼的死体利用,国际捕鲸委员会成员国都必须严格遵照《国际捕鲸管制公约》。

江口码头是“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产中运输网络的代表性遗产要素,见证了宋元时期泉州海外交通与贸易的繁荣兴盛。 (李雅真 摄)

作为中国首座跨海梁式石桥,洛阳桥见证了宋元时期泉州发达的商贸经济对陆海交通系统的完善和文化繁荣的促进。 (李雅真 摄)

独特民间习俗

反映海洋文明

《诸蕃志》记载中理国“人多妖术,能变身作禽兽或水族形”“作法诅之,其船进退不可知”,看似是商人对异域“迷信”的记录,实则蕴含着南宋时期商人对中理国文化的观察与认知,同时也接纳和适应着这种带有神秘色彩的文化现象。《马可波罗行纪》第184章也有记载索科特拉岛(中理国曾涵盖该岛)有“最良之巫师,能咒起逆风,使船舶退后”的“妖术”。中理国巫师试图以特定仪式影响天气、船舶航行的“妖术”,是在古代航海技术有限的背景下,中理国人们应对海洋风险的一种精神寄托与文化实践。

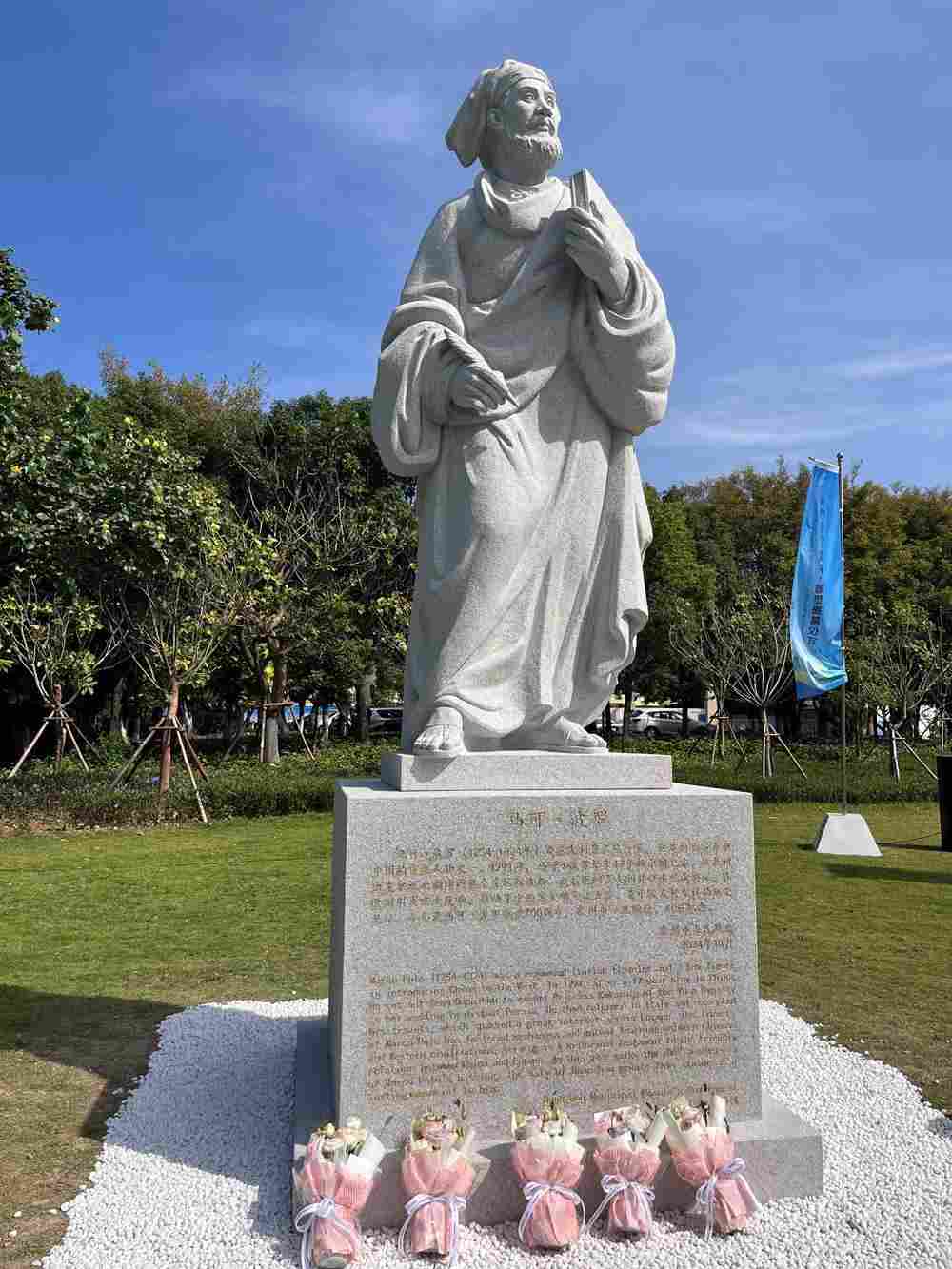

意大利旅行家马可·波罗留下的《马可波罗行纪》有关于中理国的记载。图为位于泉州市丰泽区法石片区的马可·波罗雕塑。 (泉州晚报资料图)

《诸蕃志》记载中理国丧俗:“国人死,棺殓毕欲殡,凡远近亲戚慰问,各舞剑而入。探问孝主死故,若人杀死,我等当刃杀之报仇。孝主答以非人杀之,自系天命,乃投剑恸哭。”从文中可看出,中理国的丧事民俗体现了原始宗族社会的秩序逻辑,其核心是围绕亲属共同体展开:当国人去世棺殓待殡时,远近亲戚慰问时是舞剑而入,这一独特仪式并非单纯的表演,而是以兵器为符号,将对死者的悲痛、对孝主的支持转化为具象的守护力量。亲戚慰问时会先询问孝主死者的死因,若为人所杀,“我等当刃杀之报仇”,将复仇视为亲属共同体的共同义务,以此保障个体生命权与族群“公平”;而若孝主告知死因系“天命”(非人为的自然死亡),亲戚则会投剑恸哭。“投剑”意味着放下为复仇做准备的武力,回归纯粹的哀悼,体现出族群对超自然“天命”的敬畏,展现出早期社会对情感表达、亲属义务与社会秩序的朴素建构。

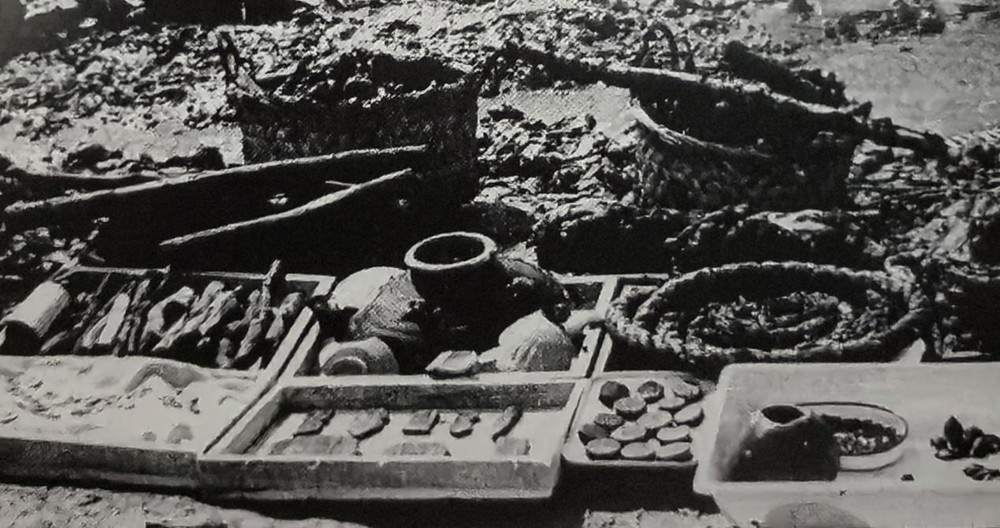

1974年泉州湾后渚港出土宋代古船。图为随古船出土的香料、陶瓷、货签等珍贵文物。(图片来源:《泉州海关志》)

《诸蕃志》对中理古国的专条记载,虽仅359个字,却以具体的社会、物产、文化细节,实证了南宋时期中非海上交往的真实性。古籍文献中的非洲乳香、龙涎香等珍贵物产进入中国,丰富了中国人的生活,而中国的瓷器、丝绸输入非洲,推动了当地文明的发展。如今,当我们重读这段文字记载,中理国已不再是文献中模糊的古国,而是古代中非友好交往的“活化石”。

责任编辑:苏慧敏

1、本网站所登载之内容,不论原创或转载,皆以传播传递信息为主,不做任何商业用途。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

2、本网原创之作品,欢迎有共同心声者转载分享,并请注明出处。

※ 有关作品版权事宜请联系:0595-22128966 邮箱:admin@qzwhcy.com