面朝大海千帆竞

在经历了唐和五代的积累后,刺桐号这艘巨轮就要起航了。

宋太宗太平兴国三年(978年)陈洪进纳土归诚宋朝。之后,在国家重新统一的和平环境里,泉州地区平原谷地普遍得到开垦,岗峦坡地也布满梯田,水田植稻,旱地种禾。两宋之交,稻麦连作制确立,耕作的集约化程度进一步提高。桑麻、木棉、葛苎、甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物,广泛栽种。手工制造业如陶瓷、造船、纺织、冶铸等行业,在产量和质量上保持持续较快地发展。

与此同时,社会人口迅速增加。两宋之际,北方人口大量南移,徽宗祟宁元年(1102年)到高宗绍兴三十二年(1162年),福建路从近11万户增至近14万户,激增了近三分之一。福建路沿海各地,一向粮食不能自给,随着人口的急速膨胀,人口与粮食生产的矛盾愈趋严重。这必然使地少人稠的沿海百姓寻找新的生活经济来源。有两首古诗可以说明一些问题:

玉腕竹弓弹吉贝,石灰荖叶送槟郎。泉南风物良不恶,只欠龙津稻子香。(林风《泉南风物》)

泉州人稠山谷瘠,虽欲就耕无地辟。州南有海浩无穷,每岁造舟通异域。(谢履《泉南歌》)

前一首诗实际是说,以粮食生产为主体的农业不是很发达,而以纺织吉贝木棉为象征的手工业却得到进步;后一首诗着力指明,人口与粮食的矛盾及面对海洋的地理条件,促成了航海事业的蓬勃发展。

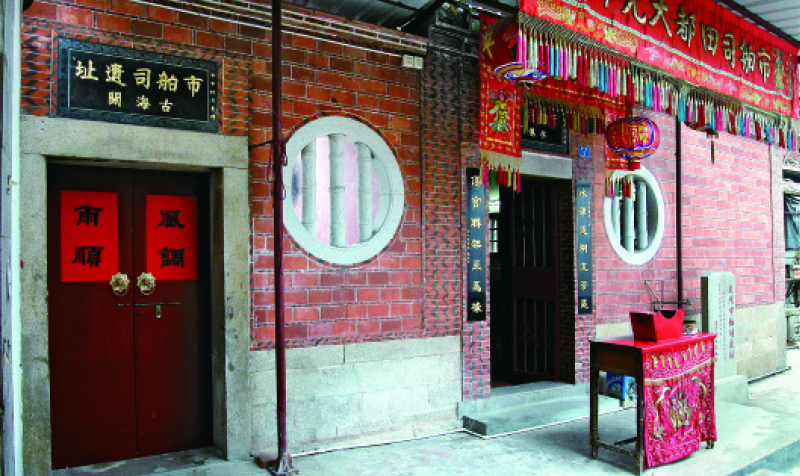

哲宗元祐二年(1087年),朝廷设立了泉州市舶司。这一政治举措,固然由多种原因促成,但主要还是归结于海外贸易日趋繁盛这一根本因素。绍圣二年(1095年),永春县知县江公望在其《多暇亭记》里说:

“海船通他国,风顺便,食息行数百里,珍珠玳瑁、犀家齿角、丹砂水银、沉檀等香,希奇难得之宝,其至如委。巨商大贾,摩肩接足,相刅于道。”

古代海关“市舶司”遗址

显而易见,作者笔下所展现的正是蕃商纷至沓来、舶货源源不断的海外贸易的繁荣景象。从北宋后期开始,泉州港便逐渐崛起于我国的东南海隅。有了宋朝廷的政策支持,海商们便可以大胆施展拳脚。建炎元年(1127年)至绍兴四年(1134年)八年间,泉州“蕃舶纲首”蔡景芳一个人所招商引进的舶货,就使朝廷赚到净利多达98万贯,年均12万贯。绍兴八年(1138年),“大食蕃客”蒲罗辛一个人运抵的乳香就值30万贯。绍兴末年,泉、广、两浙“三舶司岁抽及和买,约可得二百万緡”。因两浙路市舶司已被朝廷视为“冗蠹”,其收入几乎可以忽略不计,不能与“物货浩瀚”的泉、广相比。而这时广州港因为官吏腐败的问题而式微,所以二百万收入中的大部分应来自泉州港。

由此可见,泉州港设立市舶司后,由于得到了国家行政机构在组织和财政力量方面的支持,并且在其他多种因素的交叉作用下,泉州海外贸易急速增长,泉州港迅速崛起。这个势头大致在高宗、孝宗和光宗三朝持续发展。所以,“庆元之前,未为难者,是时本(泉)州田赋登足,舶货充羡,称为富州”“乐郊”“乐土”。

泉州港崛起的过程,正是社会经济进入农耕与手工业并行发展的过程。根据宁宗、理宗之际任提举福建路市舶职务的赵汝适写的《诸蕃志》记载,泉州港出口商品,绝大部分是各种手工业产品,部分是中药材与矿产;农产品只占极少数。出口商品的这种构成,恰恰反映了当地的经济背景。

其中,瓷器(外销14个国家或地区)与锦绢(外销18个国家或地区)是出口品的大宗。泉州所属的德化县瓷窑以烧造白瓷闻名,现德化县境内发现宋窑遗址35处,南安县发现的宋代瓷窑近50处,永春、同安、安溪各县也有宋代瓷窑分布。从唐末开始,泉州就是驰名遐迩的“泉缎”之乡。五代时,泉州便有“台馆翚飞匝郡城”“千家罗绮管弦鸣”的说法。北宋泉州籍名臣苏颂在《黄从政宰晋江》一诗中云“绮罗不减蜀吴春”,称赞泉州生产的丝绸质量,堪与盛产丝绸且历史更悠久的四川、江浙相媲美。20世纪福州郊区发掘出南宋黄升墓葬,出土了一批丝织品,薄如蝉翼,纹饰秀丽,工艺令人叹为观止。织品上有“宗正纺染金丝绢官记”字迹。墓主人的父亲、公公曾先后任职于泉州市舶司、南外宗正司,因此可以轻易得到如此精美的织物。考古学者认定这批织品是“泉缎”精工巧织的物证。

工欲善其事,必先利其器。伴随着航海发展的是造船业。宋代的泉州是我国沿海造船业最先进、最重要的基地。北宋宣和年间朝廷遣使往高丽(朝鲜),他们不愿就近在北方雇船,反而先期来福建雇募客船,足见当时福建所造的海船在国内享有的声誉。宋元时泉州拥有较多的造船场,主要分布在泉州湾内,从后渚至泉州城南晋江下游沿岸。据《晋江县志》记载,泉州南门外晋江畔的辛公亭是宋代官营造船场(左翼军舡场)所在地。新中国成立后,在后渚港附近法石一带的乌墨山澳、鸡母澳等地,曾出土船桅、船索、船板、船碇、船钉等遗物,据考证可能是古时船舶修造或寄桩的遗址。据当地老船工和农民的回忆,泉州湾北侧的惠安崇武,后渚港对岸的白崎、秀涂等地,以及泉州湾南岸的蚶江、石湖一带,古时也是造船的场所。所造的青头艚、航舰等海船,曾远航东南亚各地。

13世纪20年代,据当时任提举泉州市舶司的赵汝适自述,他在闲暇的时候阅览了一些绘有南海诸岛的海图。这些海图在当时的泉州是很流行的,与13世纪初编纂的《琼海志》几乎同时。这说明当时泉州的船舶,经常航行于我国南海海域,并经过南海海域前往南洋各地贸易,因而对南海这条航道上的岛礁沙滩,了解得很清楚,所以能够绘制出详细的海图,可以说是长期航海经验的智慧结晶。

宋代古船

经济发展,必然带来当地交通基础设施的改善提升。在对外贸易中积累下来的财富,为南宋时泉州大批桥梁的建造提供了经济条件。在泉州139座有名称、地址、事迹可考的大中型石桥中,宋代的有113座,其中包括安平桥、石笋桥、苏埭桥、安平东桥、玉澜桥等大型石桥。在短短的30多年间,造桥总长度在5000丈以上。永春县有33座宋桥,32座是南宋兴建的,而其中有22座建于绍兴年间。以海外贸易为主要增长点的经济发展与桥梁建设有着极为密切的关系。两宋时期社会经济的发展为桥梁建造提供经济条件还表现在建桥资金的筹集渠道:这一时期所建桥梁,大多是由民间商民募捐兴建的。大量造桥,推动了科学技术的进步。当时的能工巧匠不仅推广运用了我国古代桥梁建设中总结出来的经验,而且创造了许多奇迹,代表了当时中国造桥技术的水平,为世界桥梁工程技术的发展做出了不可磨灭的贡献。

两宋的文化事业也进入全盛时期,仅从科举考试就可看出。北宋泉州共有进士494名,南宋共有进士924名。一时间泉州大地文星闪耀、科举繁荣、华章渊薮。在此基础上,泉州出现了一批有名的政治家、军事家、科学家,如曾公亮、苏颂、蔡确、留正、梁克家等。

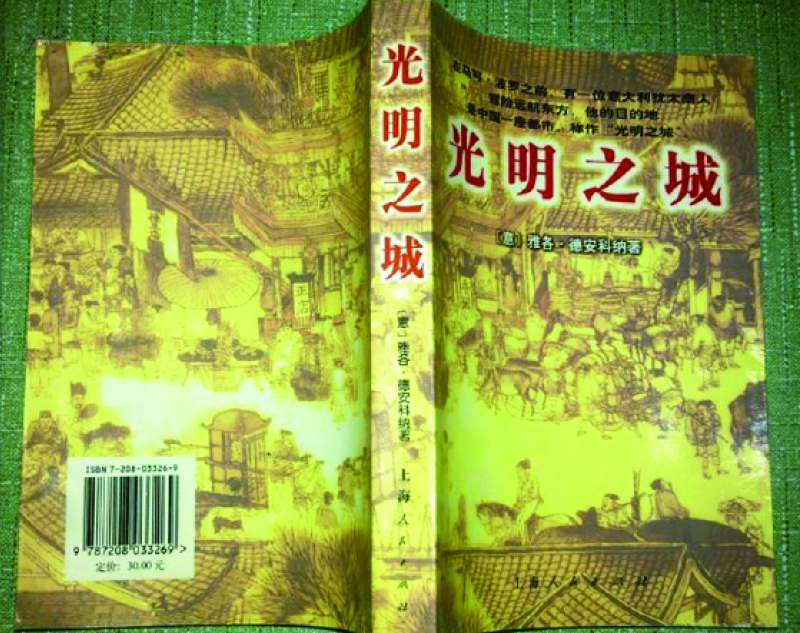

最后,还要提一下《光明之城》(The City of Light)这本书。该书原作者是雅各·德安科纳,编译者大卫·塞尔本。据称:“在马可·波罗之前,一位意大利犹太商人冒险远航东方,他的目的地是一座中国都市,称作光明之城。”这位商人兼学者雅各·德安科纳的旅行年代为1270年至1273年。1271年(南宋度宗咸淳七年),雅各到达了光明之城——刺桐(泉州)。因此,《光明之城》这本书,是比《马可·波罗游记》更早的欧洲人访问中国的游记。雅各在手稿中记录了他在泉州逗留5个月的所见所闻,描述了南宋末年泉州地方社会的政治、经济、民俗等情况。雅各比马可·波罗早到中国,他所记述的南宋泉州的社会文明远远超过当时的欧洲,而且大多是鲜为人知的事情。因此,当它被英国学者戴维·塞尔本发现并翻译成英文出版后,立即引起国际汉学界广泛的关注和激烈的辩论。这是继《马可·波罗游记》之后,第二部引起国内外学者大辩论的有关泉州的中世纪游记。同样,这本书被翻译成中文在中国国内出版后,也引起了真伪之争。不管争论的结果如何,总之是从另一个方面说明了泉州在宋朝的时候是非常开放的,她面向的是广阔的海洋!

相关新闻

1、本网站所登载之内容,不论原创或转载,皆以传播传递信息为主,不做任何商业用途。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

2、本网原创之作品,欢迎有共同心声者转载分享,并请注明出处。

※ 有关作品版权事宜请联系:0595-22128966 邮箱:admin#qzwhcy.com(替换#为@)