制鞋业要算好“智能制造”这笔账——用“机械换工” 实现节本增效

嘉宾名片

戴勇

特步(中国)有限公司鞋业制造事业部(一厂)高级总监,特步自动化生产线项目主要负责人。

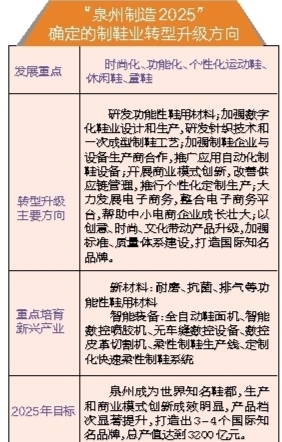

“‘机器换工’是鞋企转型升级的必由之路!”戴勇说,随着劳动力成本增长、流动频繁等问题日益显著,近年来,制鞋产业出现了严重的用工荒,另一方面,市场的需求,特别是对高质量产品的需求仍在攀升,推广应用智能化、自动化装备,成功地解决了这些困难,让企业看到了转型升级的曙光。这也是“泉州制造2025”为泉州制鞋业指明的一大方向。

这方面,特步已先行一步,响应国家“智能制造”决策,率先打造自动化制鞋生产线项目,与黑金刚、南星、福成、力行等多家泉州本地机械企业合作,引进、研发自动喷胶流水线、3D智能鞋面针织机、电脑花样机、自动(智能)印线机、自动冲裁机等设备。

“数据表明,自动化生产线带给企业的综合收益远远超过了传统生产线。”逐一分析各种设备利好之后,戴勇给记者算了一笔账:就设备投资而言,一条传统生产线投资近149万元,而自动化生产线总投资近467万元,投入比大约为1∶3。就人工成本而言,一条传统生产线所用人工约220人,年度人工成本760万元,自动化生产线所用人工可减少到110人,节省人工成本50%。就产能而言,传统生产线年产量约60万双,自动化生产线年产量75万双,比之提升了25%。这样带来的收益使企业能在1年半左右收回投资成本,而传统生产线则大概需要4-5年的时间收回成本。此外,推行自动化生产线,还可以提高产品标准化程度,减少误差,保障品质;还有减少管理成本、安全成本,节能减耗等优势。“今后,特步将按点、线、面逐步推进,争取三到五年后自动化生产线覆盖旗下所有工厂。”

戴勇认为,目前,在泉州制鞋业中,智能装备应用率还不高。特步自动化生产线在技术成熟度上,也有待与合作机构一起进一步探路,未来还有很大的发展空间。但任何一场工业革命都不可能一蹴而就,向“智能制造”升级也需要一个过程。企业对“智能制造”的优势和其给行业将带来翻天覆地的变革,要有充分的认识;要具备突破性思维,在研发环节舍得投入,勇于创新;同时,也要规范内部管理,提高员工对智能设备的认知度、接受度和操作的熟练程度。

如何加快智能装备在制鞋行业的推广应用呢?戴勇建议,在实施“泉州制造2025”,迈向制造十强城市的过程中,泉州要改进对企业的扶持思路,加大对企业科技创新的支持力度:“智能装备往往研发周期长、资金投入大,而且在一定程度上投资回报率是不确定的。这就给企业,特别是中小企业持续技术创新带来较高风险、巨大压力。政府应牵头建立共赢合作的技术创新研发体系,将企业、科研院所、金融机构等力量凝聚在一起,由这些利益相关方根据自身的能力与彼此间的共识,共同分担风险与收益;政府扶持资金和政策,也要更多地从‘事后奖励’向‘事前奖励’转变,调动企业创新的积极性。” □本报记者 郑意凡

相关新闻

1、本网站所登载之内容,不论原创或转载,皆以传播传递信息为主,不做任何商业用途。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

2、本网原创之作品,欢迎有共同心声者转载分享,并请注明出处。

※ 有关作品版权事宜请联系:0595-22959379 邮箱:admin@qzwhcy.com